📌 Ancien militaire condamné pour agressions sur ses petites-filles, il clame : « C’est un complot »

Posted 29 juin 2025 by: Admin

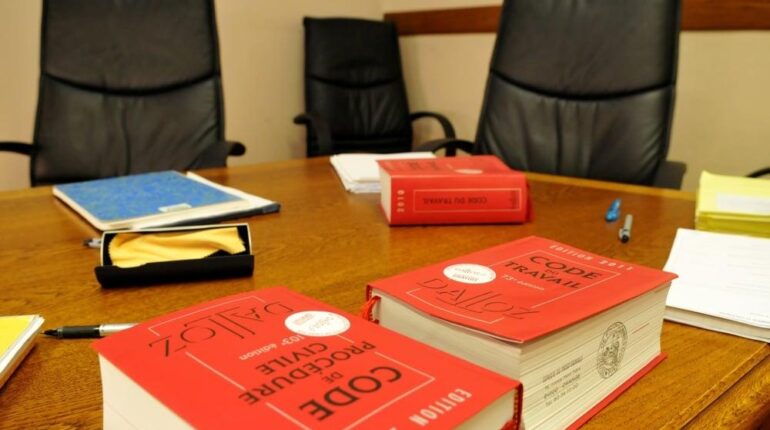

Condamnation Sans Appel : Le Verdict Tombe Pour Le Grand-Père D’Istres

La tension était palpable au tribunal correctionnel d’Aix ce 5 mai, alors que l’affaire secouait déjà la cité d’Istres depuis plusieurs mois. Après des semaines d’attente, le jugement est tombé, marquant une étape décisive dans ce dossier d’une gravité rare. Le grand-père, soupçonné d’agressions sexuelles sur ses deux petites-filles, a été condamné à quatre ans de prison dont deux ans de sursis probatoire de trois ans. Un verdict qui, au-delà de la sanction, vient rappeler la fermeté de la justice face à de tels actes.

La décision du tribunal ne s’arrête pas là. L’homme, âgé de 77 ans, voit sa liberté strictement encadrée : interdiction d’entrer en contact avec les victimes, interdiction de port d’arme pour cinq ans, et surtout, inscription au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Ce dernier point, lourd de conséquences, inscrit durablement son nom dans les registres judiciaires, une mesure destinée à protéger la société et à prévenir toute récidive. La peine ferme, quant à elle, reste aménageable sous la forme d’un bracelet électronique, soulignant la volonté d’adapter la sanction à l’âge et au profil judiciaire du condamné, dont le casier était jusqu’alors vierge.

Face à la gravité des faits, la justice a également prononcé une inéligibilité de trois ans, écartant toute possibilité pour le prévenu d’exercer des fonctions publiques dans l’avenir proche. Une réponse judiciaire qui se veut exemplaire, à la hauteur de l’émotion suscitée par cette affaire au sein de la communauté locale. À travers ce jugement, le tribunal pose un acte fort : la confiance en la cellule familiale ne saurait jamais justifier le silence ou l’impunité.

L’écho de cette décision dépasse les murs de la salle d’audience et résonne dans la société tout entière, interrogeant sur la réalité de tels drames au sein des familles.

Trois Années D’Abus Dissimules Sous Le Masque De La Famille

Derrière la solennité du verdict, c’est une réalité glaçante qui se dessine : entre janvier 2016 et décembre 2019, deux sœurs encore mineures ont subi en silence des attouchements répétés, orchestrés par leur propre grand-père maternel. Trois années durant, l’horreur s’est tapie dans l’intimité familiale, invisible aux yeux du monde extérieur. L’homme, ancien militaire à la réputation sans tache, a profité de la confiance que lui accordait sa famille pour commettre ses actes, dissimulant ses gestes sous le voile de la normalité domestique.

Au fil des audiences, le tribunal a mis en lumière l’engrenage insidieux de ces abus. Les faits, méthodiquement niés par le prévenu, témoignent d’un mécanisme de dissimulation redoutablement efficace. Face aux juges, le septuagénaire s’est retranché derrière un déni absolu, allant jusqu’à dénoncer un « complot » ourdi contre lui. Cette posture, loin d’être isolée, interroge sur la capacité de certains auteurs à manipuler la perception familiale et sociale, à détourner le regard de leur entourage pour préserver l’apparence d’une vie ordinaire.

La chronologie implacable des faits révèle combien la cellule familiale peut se transformer en huis clos, où la parole des victimes peine à émerger. Trois ans d’abus, trois ans de silence imposé par la peur, la honte ou la culpabilité : l’affaire d’Istres illustre tragiquement la difficulté pour les mineurs de briser l’omerta, surtout lorsque l’agresseur appartient au cercle le plus proche. Peut-on vraiment mesurer le poids du silence, quand celui-ci se nourrit de l’autorité, du respect ou de l’affection familiale ?

En filigrane, cette affaire met en lumière la nécessité d’une vigilance accrue au sein même des familles, là où la confiance peut parfois masquer les pires dérives. Car derrière chaque dossier judiciaire, il y a d’abord une histoire de liens brisés et de repères bouleversés, que la justice tente tant bien que mal de réparer.

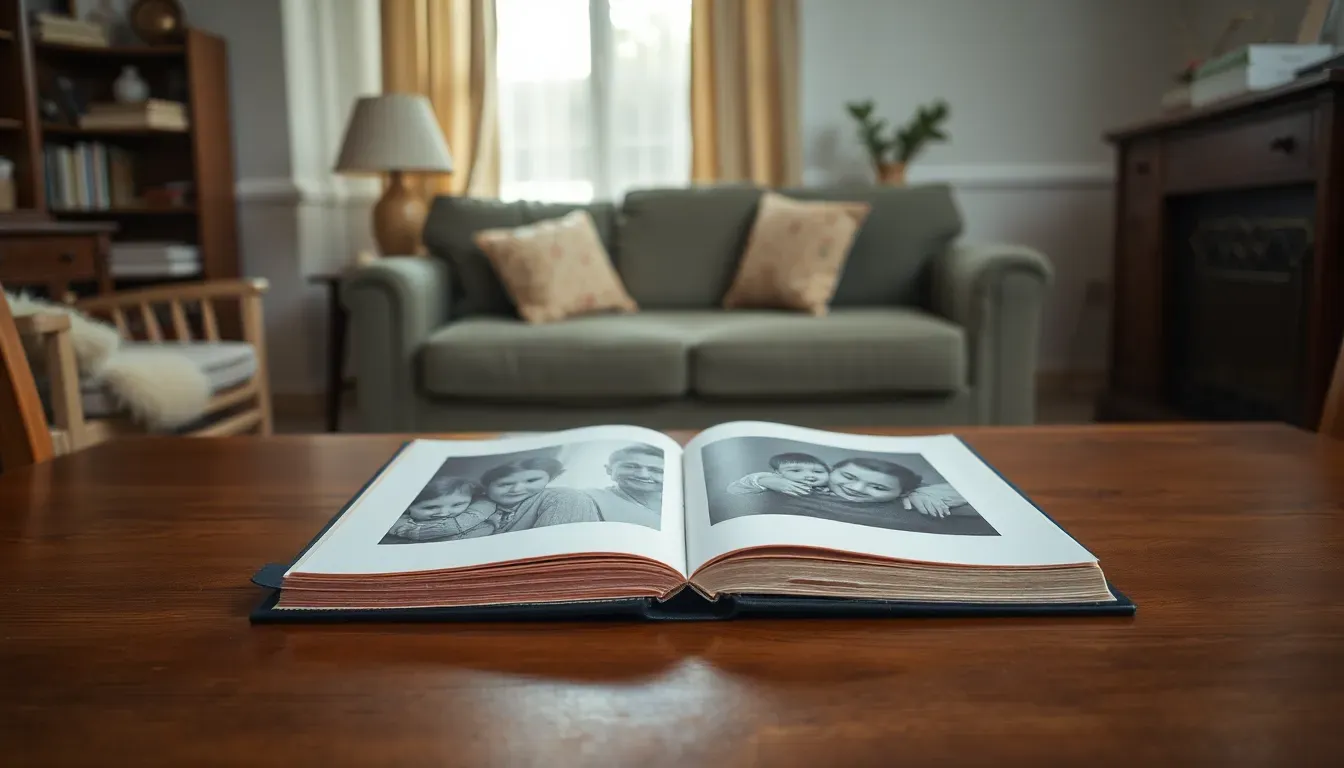

L’Indemnisation Symbolique Des Victimes : Entre Réparation Et Trauma Persistant

Si la justice a tenté de panser les blessures par un verdict ferme, la question de la réparation des victimes demeure centrale. Car au-delà de la sanction pénale, c’est la reconnaissance d’un préjudice profond et durable qui s’impose. Le tribunal a ainsi fixé une indemnisation de 8 000 € pour la grande sœur, 6 000 € pour la petite, à laquelle s’ajoutent 2 000 € de frais d’avocat pour chacune. Des sommes qui, sur le papier, visent à compenser le préjudice subi, mais qui ne sauraient effacer la trace invisible laissée par trois années d’abus.

Pour beaucoup, ces montants ont valeur de symbole : ils actent la souffrance, la rendent visible aux yeux de la société. Pourtant, l’argent ne guérit ni l’angoisse, ni la perte de confiance, ni les cauchemars qui hantent parfois le quotidien des victimes. « L’indemnisation vise à reconnaître la douleur, pas à l’effacer », confient souvent les professionnels de l’accompagnement. Ce geste judiciaire, aussi essentiel soit-il, ne peut qu’amorcer un long processus de reconstruction, où chaque étape reste marquée par la complexité du trauma intrafamilial.

Le versement de ces sommes s’accompagne d’un autre défi : celui d’éviter que la compensation financière ne soit perçue comme une clôture définitive du dossier. Car la résilience ne se décrète pas. Les conséquences psychologiques, souvent sournoises et retardées, s’étendent bien au-delà des audiences et des jugements. Elles peuvent resurgir à l’âge adulte, dans l’intimité des relations, ou fragiliser durablement les repères affectifs.

En filigrane, cette indemnisation rappelle à quel point la justice se heurte à l’immatériel : comment quantifier la perte d’innocence, la peur tapie dans l’enfance ? Si la machine judiciaire tente d’apporter une forme de réparation, elle laisse aussi entrevoir les limites de son action face à la profondeur des blessures. Ce constat invite à repenser, collectivement, l’accompagnement des victimes et la place que la société souhaite leur accorder au-delà des prétoires.

Résonance Sociale : Quand Un Cas Judiciaire Interroge La Société

Face à la difficulté de panser les blessures invisibles, la société tout entière se retrouve questionnée. L’émotion suscitée par ce dossier, relayée par l’appel à témoignage lancé dans l’article, révèle l’ampleur d’une préoccupation collective : comment protéger les plus vulnérables et prévenir de nouveaux drames ? Les réactions des lecteurs, invités à s’exprimer sur le site, témoignent d’une prise de conscience croissante. Chacun, à sa manière, cherche à comprendre, à dénoncer, parfois à partager sa propre expérience pour ne plus laisser le silence s’installer.

Ce cas d’Istres, loin d’être isolé, s’inscrit dans un contexte national marqué par la lutte contre les violences sexuelles. La récente évolution de la loi, évoquée dans l’article sur la « loi sur les violences sexuelles et sexistes », illustre la volonté politique d’améliorer la détection des abus et la prise en charge des victimes. Des dispositifs de formation sont désormais envisagés pour mieux repérer les signaux faibles, briser les mécanismes d’omerta familiale, et offrir un accompagnement plus adapté.

Mais la vigilance collective ne s’arrête pas aux portes des tribunaux. Elle se joue aussi dans les écoles, les associations, et jusque dans l’espace numérique où la parole se libère peu à peu. Le débat public autour de ce procès rappelle que la justice, aussi indispensable soit-elle, n’agit jamais seule. Elle s’appuie sur une chaîne de solidarité : proches, professionnels, institutions, tous mobilisés pour éviter que la honte et la peur ne l’emportent sur la vérité.

En filigrane, la question demeure : quelles réponses la société souhaite-t-elle apporter à ces tragédies ? Les avancées législatives, le soutien aux victimes et la mobilisation citoyenne dessinent les contours d’une lutte de longue haleine. Car chaque témoignage, chaque verdict, chaque prise de parole contribue à faire reculer l’indicible et à transformer peu à peu les mentalités.