📌 Ce patient de Marseille avoue : « Je suis entré avec deux jambes égales… »

Posted 14 octobre 2025 by: Admin

L’Intervention Qui Tourne Au Cauchemar : Quand Une Prothèse De Hanche Vire À L’Infection

En décembre 2024, un patient du 9ᵉ arrondissement de Marseille franchit les portes de l’hôpital pour une intervention chirurgicale de routine. Au programme : le retrait d’un resurfaçage de hanche défaillant et la pose d’une prothèse totale, une procédure courante pratiquée des milliers de fois chaque année en France.

Ce qui devait représenter un nouveau départ pour retrouver sa mobilité se transforme rapidement en véritable parcours du combattant. Quelques jours après l’opération, l’état du patient se dégrade de manière inquiétante. Les médecins diagnostiquent alors une infection nosocomiale, cette redoutable complication contractée à l’hôpital même.

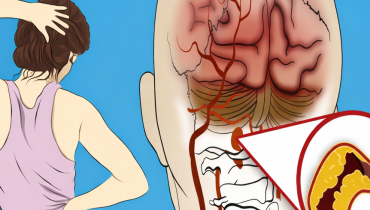

Face à cette situation critique, les chirurgiens n’ont d’autre alternative que de programmer une reprise chirurgicale d’urgence. L’objectif : sauver le patient d’une infection qui pourrait mettre sa vie en danger. Mais cette intervention corrective aura un prix anatomique lourd : un raccourcissement définitif de la jambe gauche.

Cette affaire marseillaise illustre parfaitement les risques inhérents à la chirurgie prothétique, même dans des conditions optimales. Elle soulève également des questions cruciales sur la prise en charge des complications hospitalières et leurs conséquences parfois irréversibles pour les patients.

Le Piège Du Biofilm : Pourquoi Les Infections Sur Prothèse Sont Si Redoutables

Cette infection nosocomiale qui a frappé le patient marseillais n’est pas une complication ordinaire. Le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste, le rappelle sans détour : une infection sur prothèse constitue « une complication gravissime ».

La raison de cette gravité tient à un mécanisme biologique particulièrement sournois. Les bactéries responsables de l’infection développent une stratégie de défense redoutable : elles forment un biofilm, « une fine couche protectrice sur la prothèse, qui les rend quasiment impossibles à éliminer avec des antibiotiques seuls », explique le spécialiste.

Ce bouclier bactérien transforme littéralement la prothèse en forteresse impénétrable. Les antibiotiques, même administrés à forte dose, ne parviennent plus à atteindre les micro-organismes pathogènes qui se sont nichés sous cette protection. Le traitement médicamenteux classique devient donc totalement inefficace.

Face à cette résistance, les médecins n’ont qu’une seule option thérapeutique : la chirurgie radicale. « Il faut retirer tout le matériel infecté et tous les tissus nécrosés », précise le Dr Kierzek. Cette approche drastique s’impose comme l’unique moyen d’éradiquer définitivement l’infection.

Cette nécessité chirurgicale explique pourquoi de simples complications infectieuses peuvent conduire à des interventions lourdes aux conséquences anatomiques durables, comme ce raccourcissement de jambe subi par le patient marseillais.

Le Dilemme Chirurgical : Entre Sauvetage Et Séquelles Anatomiques

Cette chirurgie radicale, seule solution face au biofilm bactérien, place les praticiens devant un dilemme complexe. Car retirer une prothèse infectée ne se limite pas à un simple démontage : l’opération entraîne inévitablement une perte osseuse significative.

Une partie de l’os disparaît mécaniquement avec la prothèse lors de son extraction. Pire encore, l’infection elle-même détruit progressivement le tissu osseux environnant. Les tissus mous – muscles et ligaments de la hanche – subissent également des dommages considérables, fragilisant toute la structure articulaire.

« Le raccourcissement de la jambe n’est évidemment pas l’objectif de la chirurgie », précise le Dr Kierzek. « C’est une conséquence non désirée, mais souvent inévitable, des gestes nécessaires pour éradiquer l’infection. »

Lorsque vient le moment d’implanter la nouvelle prothèse, l’anatomie initiale a été bouleversée. Le chirurgien doit alors composer avec cette réalité anatomique dégradée. « Dans certains cas, le chirurgien doit remonter le fémur pour obtenir une tension correcte des muscles et ligaments restants », explique le médecin.

Cette technique raccourcit mécaniquement la jambe, mais garantit la stabilité de la hanche. Car comme le souligne le spécialiste : « une jambe légèrement plus courte vaut mieux qu’une prothèse instable qui risquerait de se déboîter en permanence ».

Un compromis chirurgical qui soulève des questions plus larges sur la responsabilité médicale et les limites de la médecine moderne.

Justice Et Prévention : Les Enjeux D’une Affaire Qui Questionne L’hôpital Public

Ces questions de responsabilité médicale ne sont pas restées sans suite. En juillet dernier, le patient marseillais a franchi le cap judiciaire en saisissant la justice pour demander une expertise médicale approfondie. Son objectif : déterminer s’il pourra obtenir réparation pour ce handicap définitif.

Cette démarche juridique met en lumière la complexité du traitement des infections nosocomiales, particulièrement redoutables sur les prothèses articulaires. L’affaire rappelle aussi l’importance cruciale de la prévention et du suivi postopératoire dans les hôpitaux publics, où ces complications rares mais dévastatrices peuvent survenir malgré tous les protocoles.

Car comment distinguer une faute médicale d’une complication inévitable ? Le Dr Kierzek apporte un éclairage nuancé : « Ces situations rappellent qu’en médecine, certaines conséquences ne relèvent pas d’une faute, mais du coût anatomique parfois nécessaire pour sauver un patient ».

Même dans des conditions optimales, certaines complications restent malheureusement difficiles à éviter. Cette affaire illustre ainsi le paradoxe médical contemporain : un patient aujourd’hui handicapé, certes, mais vivant grâce à des interventions chirurgicales qui ont permis d’éradiquer une infection potentiellement mortelle.

L’expertise médicale en cours devra trancher cette question délicate entre responsabilité et fatalité chirurgicale.