📌 En seulement 2 heures, ils atteignent votre cerveau : cette découverte inquiétante sur les microplastiques

Posted 11 septembre 2025 by: Admin

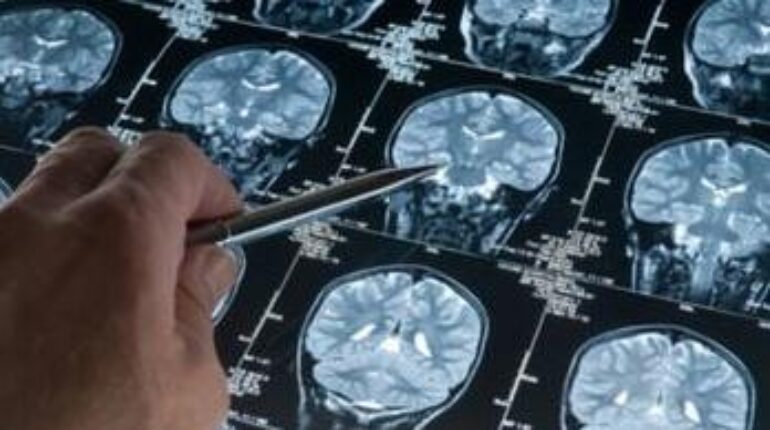

La Découverte Alarmante : Quand Les Microplastiques Franchissent La Barrière Cérébrale

Une révélation scientifique bouleverse notre compréhension des dangers liés à la pollution plastique. Pour la première fois, des chercheurs de l’Université du Rhode Island ont démontré que les microplastiques s’accumulent directement dans le tissu cérébral, franchissant la barrière hémato-encéphalique censée protéger notre cerveau des substances toxiques.

Ces fragments microscopiques, omniprésents dans l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et la nourriture que nous consommons, pénètrent désormais au cœur de notre système nerveux central. « C’est la première étude qui montre que les microplastiques peuvent réellement s’accumuler dans le cerveau et entraîner des changements comportementaux chez les animaux », affirme Jaime Ross, professeure associée de sciences biomédicales et pharmaceutiques à l’URI.

L’ampleur de cette découverte dépasse les simples préoccupations environnementales. Face à la diffusion massive de cette pollution invisible, Ross souligne la portée inquiétante des observations : « Étant donné la prévalence de la pollution par les microplastiques dans l’environnement et les preuves croissantes de son impact sur la santé humaine, nos résultats sont à la fois surprenants et préoccupants ».

Cette infiltration cérébrale ouvre une perspective troublante sur les conséquences neurologiques à long terme de notre exposition quotidienne aux particules plastiques.

Le Lien Troublant Avec Alzheimer : Des Effets Différenciés Selon Le Sexe

Ces conséquences neurologiques prennent une dimension particulièrement inquiétante lorsqu’elles touchent des individus génétiquement prédisposés à la maladie d’Alzheimer. L’équipe de Rhode Island a concentré ses recherches sur des souris porteuses de l’allèle APOE4, le principal facteur de risque génétique connu chez l’homme pour développer cette pathologie dégénérative.

Après plusieurs semaines d’exposition aux microplastiques, les résultats révèlent un tableau clinique alarmant : troubles cognitifs, anxiété accrue et modifications comportementales significatives. Plus troublant encore, l’étude met en évidence des différences marquées selon le sexe des animaux testés.

« Nous avons constaté que les effets de l’exposition aux microplastiques étaient particulièrement prononcés chez les souris femelles prédisposées à la maladie d’Alzheimer, ce qui suggère des différences de susceptibilité entre les sexes », explique Ross.

Le protocole de reconnaissance d’objets nouveaux – test standard pour évaluer la mémoire – confirme cette disparité inquiétante. Les femelles porteuses d’APOE4 exposées aux particules plastiques éprouvent des difficultés majeures à identifier de nouveaux éléments dans leur environnement. « Les souris femelles porteuses de l’APOE4 et exposées aux microplastiques étaient lentes à reconnaître les nouveaux objets, si tant est qu’elles y parviennent, un signe de déclin cognitif affectant la mémoire », précise la chercheuse.

Ces observations préfigurent des implications potentiellement dramatiques pour la santé humaine.

Des Symptômes Qui Reflètent La Réalité Humaine

Ces implications dramatiques trouvent un écho troublant dans les manifestations cliniques observées chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Jaime Ross établit un parallèle saisissant entre les comportements des rongeurs de laboratoire et la réalité des symptômes humains.

« Chez les patients Alzheimer humains, les hommes ont tendance à présenter davantage de changements liés à l’apathie ; ils se soucient moins. Les femmes présentent davantage de changements liés à la mémoire », explique la chercheuse. Cette correspondance comportementale valide de manière inquiétante la pertinence du modèle animal utilisé.

Les mâles exposés aux microplastiques montraient effectivement des signes d’apathie accrue, passant plus de temps immobiles au centre de l’arène expérimentale. À l’inverse, les femelles manifestaient spécifiquement des troubles de reconnaissance et de mémoire – exactement comme observé dans les populations humaines touchées par Alzheimer.

Ross synthétise cette corrélation alarmante : « Lorsque vous exposez des animaux porteurs du plus grand facteur de risque connu chez l’homme pour développer la maladie d’Alzheimer aux micro- et nanoparticules plastiques, leur comportement change de manière dépendante du sexe, similaire aux différences dépendantes du sexe que nous observons chez les patients Alzheimer ».

Cette validation croisée entre modèle animal et pathologie humaine transforme une découverte de laboratoire en signal d’alarme majeur pour la santé publique.

Une Urgence Sanitaire Qui Exige Des Études Complémentaires

Face à ce signal d’alarme, les chercheurs reconnaissent avec transparence les limites de leur travail tout en soulignant l’urgence d’approfondir ces découvertes. « Nos résultats suggèrent que les microplastiques peuvent exacerber les processus de maladie dans les populations avec une prédisposition et mettent en évidence l’urgence de mener davantage de recherches sur la manière dont ces particules affectent la santé cérébrale », avertit l’équipe de l’Université du Rhode Island.

Cette première démonstration scientifique ouvre la voie à une mobilisation recherche sans précédent. Les scientifiques appellent désormais à des études complémentaires sur des durées d’exposition prolongées, testant différentes concentrations de microplastiques pour établir des seuils de dangerosité précis.

L’étape cruciale consistera à mener des travaux épidémiologiques chez l’humain pour mesurer l’ampleur réelle du risque dans nos populations. Jaime Ross livre un avertissement sans ambiguïté : « Bien que davantage d’études soient nécessaires, les preuves s’accumulent montrant que les microplastiques ne sont pas seulement un problème environnemental, mais une grave préoccupation de santé publique ».

Cette révision paradigmatique transforme définitivement la perception des microplastiques : d’un simple enjeu écologique, ils deviennent une menace directe pour nos fonctions cognitives et notre avenir neurologique.