📌 La proposition explosive de Bayrou qui aurait rapporté 15 milliards… et qu’il a finalement abandonnée

Posted 1 septembre 2025 by: Admin

La Proposition Bayrou : Une Heure De Plus Pour Renflouer Les Caisses

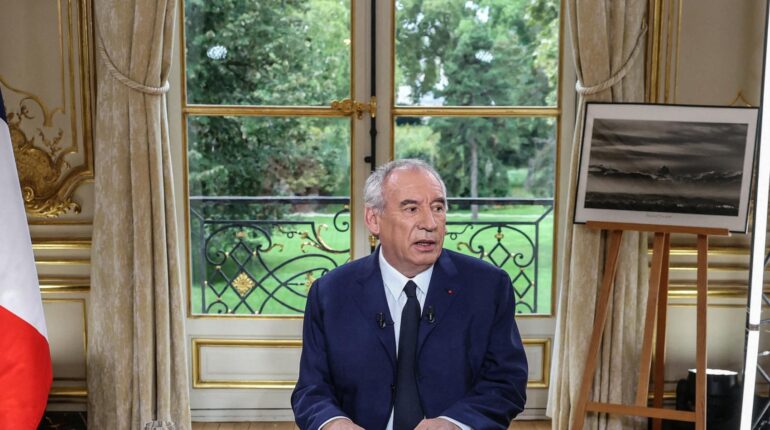

À une semaine du vote de confiance crucial à l’Assemblée nationale, François Bayrou a lâché une bombe économique lors de son interview du 31 août sur les chaînes d’information continue. Le Premier ministre a révélé avoir « pensé à faire travailler 36h au lieu de 35h par semaine », une mesure qui bouleverserait l’organisation du travail français établie depuis 2000.

Cette déclaration survient dans un contexte politique explosif, alors que Bayrou entame ses discussions avec les différents partis politiques pour sauver son gouvernement. Simultanément, il a signalé sa disposition à renoncer à la suppression d’un jour férié, montrant sa volonté de négocier sur les mesures les plus controversées de son programme d’économies.

L’idée des 36 heures hebdomadaires s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de « travailler plus pour réduire la dette », un leitmotiv que l’entourage du Premier ministre continue de marteler malgré l’abandon apparent de la mesure. Cette proposition illustre l’ampleur des défis budgétaires auxquels fait face l’exécutif, contraint d’explorer toutes les pistes pour redresser les finances publiques.

Derrière cette révélation se cache un calcul économique ambitieux, porté notamment par les organisations patronales qui y voient une solution structurelle aux déficits.

L’Équation Économique : Entre Promesses Et Réalités

Cette solution structurelle promettait des retombées financières spectaculaires. La Confédération des petites et moyennes entreprises, qui avait déjà défendu cette piste d’économies, avance le chiffre de 15 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour l’État. Le mécanisme semble d’une simplicité mathématique implacable : une heure supplémentaire hebdomadaire génère davantage de production, créant plus de richesse nationale et augmentant mécaniquement les cotisations salariales et patronales versées dans les caisses publiques.

Mais cette équation séduisante se heurte à la réalité économique complexe. Mathieu Plane, économiste à l’OFCE, démonte méthodiquement cette logique : « Ce n’est pas du tout mécanique. Ce n’est pas parce que vous passez de 35 à 36 heures que l’on va générer 4,2 milliards de recettes fiscales, parce que les effets sont assez complexes ». L’expert insiste sur le caractère « pas du tout automatique » de ces retombées financières.

Cette divergence révèle l’abîme séparant les projections patronales optimistes des analyses économiques prudentes. Entre les 15 milliards brandis par la CPME et les réserves exprimées par l’OFCE, l’évaluation réelle de la mesure reste un mystère budgétaire. Une incertitude qui complique singulièrement la mise en pratique de cette réforme du temps de travail dans les entreprises françaises.

Les Obstacles Pratiques Et Sociaux

Cette complexité théorique se double d’obstacles pratiques redoutables sur le terrain. L’adaptation des entreprises françaises aux 35 heures avait déjà nécessité des aménagements considérables : réorganisation des plannings, nouveaux accords d’entreprise, restructuration des processus de production. Reproduire ce bouleversement organisationnel pour une heure supplémentaire représente un défi logistique majeur que peu d’employeurs semblent prêts à affronter.

Mais c’est sur le portefeuille des salariés que l’impact se révèle le plus pernicieux. Actuellement, les heures supplémentaires démarrent dès la 36e heure travaillée, bénéficiant d’une majoration de 25%. Avec la réforme Bayrou, ce seuil basculerait à la 37e heure. Résultat : les employés perdraient cette bonification sur leur première heure supplémentaire hebdomadaire, transformant ce qui était auparavant rémunéré 125% du taux horaire en simple salaire de base.

Cette « perte de revenu » touche directement le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires, celles-là mêmes qui dépendent des heures supplémentaires pour boucler leurs fins de mois. Un paradoxe saisissant pour une mesure censée redresser les finances publiques : enrichir l’État en appauvrissant ses citoyens. Cette équation sociale explosive explique en partie la prudence affichée par François Bayrou face à une proposition pourtant séduisante sur le papier.

La Stratégie D’Abandon : Entre Pouvoir D’Achat Et Négociation

Cette prudence s’est rapidement muée en renonciation officielle. François Bayrou a tranché : la mesure des 36 heures ne figurera pas dans son programme gouvernemental, invoquant explicitement la préservation du pouvoir d’achat des Français. Un calcul politique habile qui transforme un apparent recul en défense des classes laborieuses, repositionnant le Premier ministre en protecteur des revenus salariaux face aux sacrifices budgétaires.

Pourtant, dans les coulisses de Matignon, la porte n’est pas totalement verrouillée. L’entourage du Premier ministre cultive l’ambiguïté stratégique, renvoyant discrètement la balle aux partenaires sociaux. Cette ouverture maintient la pression sur les syndicats et le patronat, les invitant implicitement à explorer eux-mêmes cette voie de « travailler plus pour réduire la dette ».

Une manœuvre subtile qui permet à Bayrou de préserver son image sociale tout en gardant cette carte dans sa manche pour d’éventuelles négociations futures. Car si les partenaires sociaux proposaient d’eux-mêmes un aménagement du temps de travail, le gouvernement pourrait alors accompagner cette dynamique sans endosser l’initiative impopulaire.

Cette stratégie du contournement révèle la complexité des arbitrages gouvernementaux, où chaque mesure économique potentiellement salvatrice se heurte aux réalités électorales et sociales du quinquennat finissant.