📌 De la dent, de l’os et du plexiglass : Comment une technique unique en France redonne la vue à des patients aveugles – Découvrez l’innovation chirurgicale de Montpellier

Posted 7 juillet 2025 by: Admin

La Renaissance D’Une Technique Oubliée : La Prothèse Oculaire Made In Montpellier

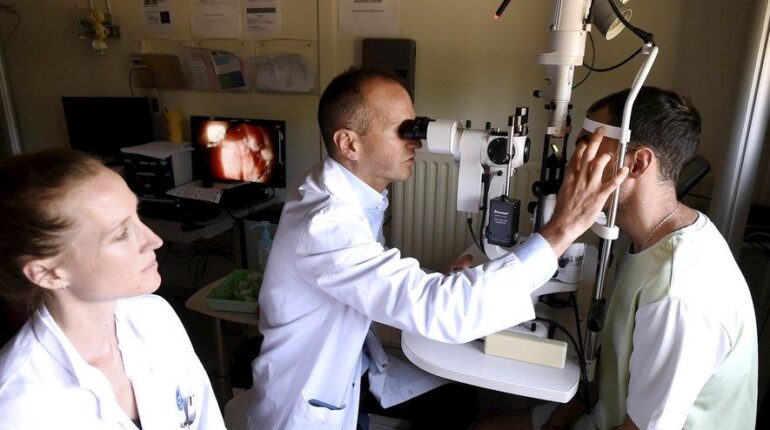

L’espoir renaît là où la lumière s’était éteinte. À Montpellier, une équipe médicale redonne la vue à des patients condamnés à l’obscurité, en réinventant une technique oubliée depuis les années 1970. Sous l’impulsion du professeur Vincent Daïen, chef du service d’ophtalmologie du CHU, la prothèse ostéo-odonto-kératoprothèse — OOKP pour les initiés — s’impose comme une révolution discrète mais déterminante. Unique en France, cette intervention mêle l’audace scientifique à la mémoire des anciens, en mobilisant des matériaux aussi inattendus que la dent, l’os de la mâchoire et du plexiglass.

Cette méthode, à la croisée de la chirurgie maxillo-faciale et de l’ophtalmologie, puise dans le passé pour mieux servir le présent. « La technique date des années 1970 », rappelle Vincent Daïen, tout en soulignant l’héritage du pionnier italien Benedetto Strampelli, qui avait déjà ouvert la voie en 1963. Longtemps délaissée, réservée aux cas les plus désespérés, la OOKP trouve aujourd’hui à Montpellier un second souffle, grâce à une équipe qui ose là où d’autres renoncent. Cette exclusivité française n’est pas qu’un titre honorifique : elle offre à des patients, privés de vision par accident ou maladie, une chance inespérée de retrouver un quotidien lumineux.

La prouesse tient autant à l’originalité des matériaux qu’à la rigueur du geste. Comme l’explique la chirurgienne maxillo-faciale Marie Boutray, « il faut le matériau le plus dur possible. La dent est idéale, ou à défaut l’os du tibia. » Préparée minutieusement, la prothèse assemble une tranche de dent, un fragment d’os et un cylindre de plexiglass, qui viendra remplacer la cornée défaillante. Le résultat dépasse parfois toutes les attentes médicales : « La vision peut remonter à 10/10 », affirme Vincent Daïen, soulignant la portée quasi miraculeuse de cette renaissance visuelle.

Dix patients, en seulement deux ans, ont déjà bénéficié de cette technique audacieuse. Certains redécouvrent les couleurs, les visages, la lumière du jour. Mais derrière chaque succès, il y a la marque d’un savoir-faire unique, forgé à la confluence de la tradition et de l’innovation. À Montpellier, la science se fait artisanat, et l’exception devient la règle pour ceux qui n’avaient plus d’autre horizon que la nuit. Une aventure médicale qui ne cesse de surprendre, et dont les limites ne semblent dictées que par l’audace de ceux qui la portent.

Un Marathon Chirurgical : 8 Heures Pour Reconstruire Un Œil

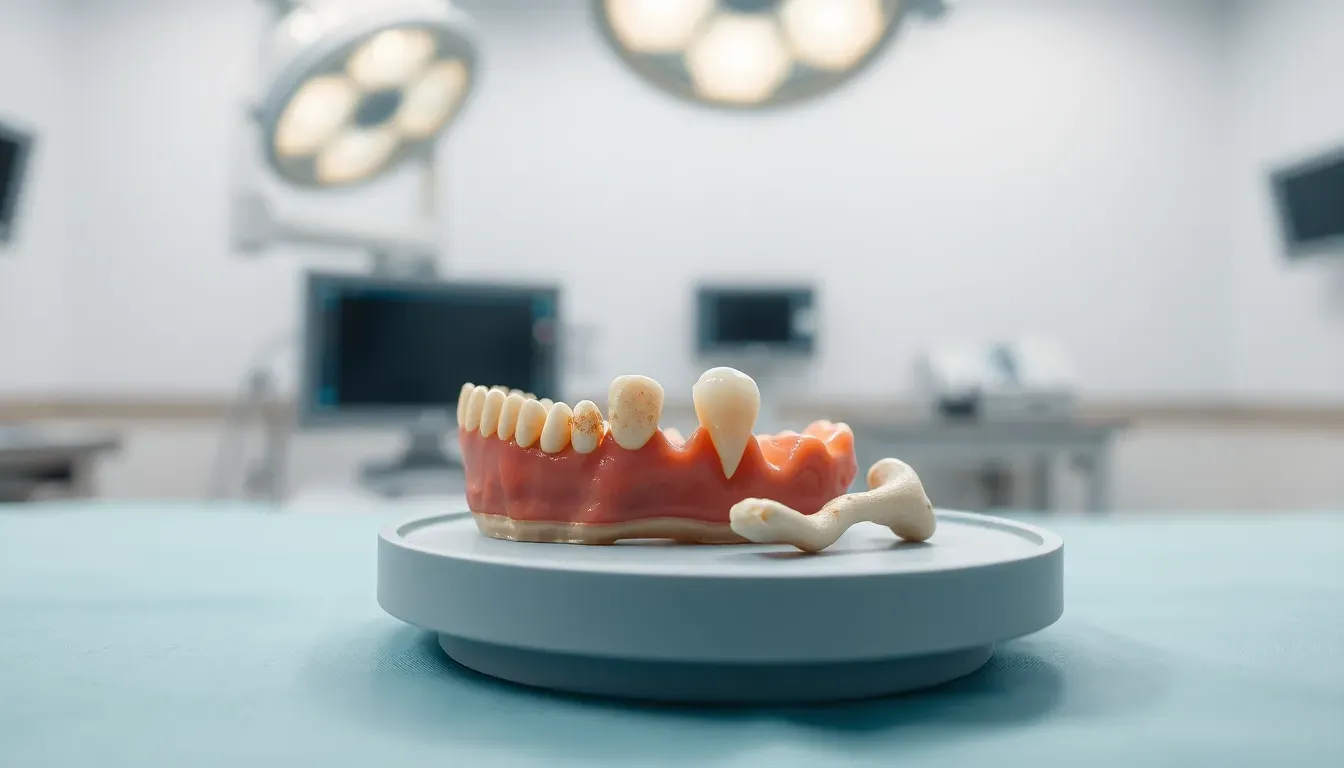

Derrière chaque miracle de Montpellier, il y a la réalité brute du bloc opératoire et la patience d’un marathon chirurgical. La prouesse, loin d’être instantanée, se joue en deux actes majeurs, séparés par trois longs mois d’attente et de préparation. Tout commence par un geste aussi précis que radical : le prélèvement d’une canine, accompagnée d’un fragment d’os du bassin. La scène, presque surréaliste, mêle la chirurgie dentaire à la reconstruction faciale, sous l’œil expert du professeur Daïen et de sa collègue Marie Boutray.

Au cœur de cette première étape, le patient subit une mutilation nécessaire. Une canine et un morceau de mâchoire sont extraits, puis un greffon osseux est prélevé dans le bassin pour façonner la future prothèse. Ce n’est pas tout. Pour protéger l’implant, les chirurgiens réalisent une greffe de muqueuse buccale, qui vient envelopper la prothèse comme un pansement vivant. Pendant trois mois, le dispositif repose sous la paupière, à l’abri des regards, pour permettre au tissu osseux de se revasculariser.

Loin des gestes routiniers, chaque phase exige une « chirurgie extrêmement complexe », selon les mots du médecin. Huit heures d’efforts minutieux sont nécessaires pour préparer ce terrain fragile, où chaque millimètre compte. La deuxième intervention, prévue plusieurs semaines plus tard, s’annonce tout aussi délicate : il s’agit alors d’ôter la cornée opacifiée, le cristallin, l’iris, parfois même le nerf optique, avant de placer et fixer l’implant. « On reconstruit toute la surface oculaire », résume le chirurgien, mettant en valeur la grande finesse technique requise pour chaque geste.

Ce parcours, à la fois physique et émotionnel, impose au patient une traversée du désert. Mais à la clé, l’espoir d’une lumière retrouvée donne tout son sens à l’épreuve. Chaque étape, chaque heure passée au bloc, tisse un peu plus ce lien fragile entre l’ombre et la clarté. Et si la route paraît longue, elle redéfinit les frontières du possible, laissant entrevoir, pour la première fois depuis des années, un horizon où la vision redevient accessible.

Des Miracles Mesurés : Entre Espoir Et Limites

À mesure que l’on quitte l’intensité du bloc opératoire, l’heure vient de mesurer la portée réelle de ces interventions hors du commun. À Montpellier, dix patients ont déjà bénéficié de cette technique unique, et pour certains, le résultat frôle l’extraordinaire. La promesse d’une vision retrouvée, après des années de cécité, bouleverse les repères. Dylan Vas, jeune homme marqué par le syndrome de Lyell, illustre à lui seul cet espoir inespéré : « Il n’est plus dans le noir et c’est incroyable ». Ces mots, simples mais puissants, disent tout du bouleversement vécu lorsqu’une lueur perce enfin l’obscurité.

Pour autant, le miracle n’est jamais absolu. La réalité médicale impose ses propres frontières. Si la moitié des patients opérés retrouvent une acuité visuelle supérieure à 1/10e, certains voient leur vision grimper jusqu’à dix-dixième, selon le professeur Daïen. Mais le champ visuel reste limité : un angle de 40°, bien en-deçà de la norme. « Pas suffisant pour conduire », rappelle-t-il, soulignant que le retour à l’autonomie totale demeure impossible. La vision acquise, même spectaculaire, ne restitue qu’une partie du monde. Les gestes du quotidien, la reconnaissance des visages, la perception de la lumière : autant de victoires sur l’obscurité, mais aussi autant de rappels à la prudence.

L’enthousiasme qui entoure chaque succès ne doit pas masquer la complexité du chemin parcouru. « La prothèse biologique, c’est ce qui marche le mieux », confie Vincent Daïen, mais tout dépend de la qualité de la rétine et du nerf optique préservés. La technique n’est réservée qu’à ceux pour qui les alternatives classiques sont vouées à l’échec. Et si l’émotion des premiers instants est immense, la patience et l’accompagnement demeurent indispensables pour apprivoiser cette nouvelle réalité.

Pour les équipes du CHU de Montpellier, chaque patient est une aventure singulière, un équilibre délicat entre science, espoir et lucidité. La lumière retrouvée éclaire désormais de nouveaux horizons, mais elle n’efface ni les limites, ni les défis à venir. Ce fragile miracle, mesuré à l’aune de chaque progrès, dessine peu à peu une nouvelle carte de la réhabilitation visuelle.

Ambitions Mondiales : De Montpellier À La Côte-D’Ivoire

À la lumière de ces résultats mesurés, une nouvelle dynamique s’installe autour de la technique montpelliéraine. Loin de se contenter des murs du CHU, l’équipe de Vincent Daïen nourrit une ambition qui dépasse les frontières nationales. Forte de son expertise unique en France, la petite équipe s’est forgée une légitimité internationale en se formant auprès des meilleurs : « On s’est formé en Suisse, en Israël, à Vancouver, en Inde », précise le chirurgien. Ce parcours mondial, construit sur l’échange de savoir-faire, façonne aujourd’hui l’excellence du service ophtalmologique montpelliérain.

La volonté d’essaimer ce savoir ne relève pas de la simple reconnaissance professionnelle. Elle s’inscrit dans une logique profondément humanitaire. À l’automne, Vincent Daïen s’envolera pour la Côte-d’Ivoire, à l’invitation de collègues désireux d’offrir une seconde chance à des accidentés de la vie. Le projet est concret, porté par la conviction que cette technique, née dans l’ombre des années 1970, peut changer le destin de patients bien au-delà de l’Hexagone. Montpellier ne se rêve plus seulement en pionnière française, mais en centre de référence européen, capable d’accompagner d’autres équipes sur le chemin exigeant de la réhabilitation visuelle.

Mais tout n’est pas si simple. Si la prothèse biologique affiche des résultats impressionnants, la recherche sur la cornée artificielle reste semée d’embûches. « La première phase n’est pas très concluante », reconnaît le professeur Daïen, lucide sur les défis qui persistent. Les avancées technologiques promettent beaucoup, mais la réalité du terrain impose son rythme, entre espoirs et tâtonnements.

Ce rayonnement international, porté par l’expérience montpelliéraine, redessine ainsi la carte des possibles pour des centaines de patients à travers le monde. À chaque nouveau départ, à chaque transfert de compétence, c’est la promesse d’un regard rendu, d’une vie transformée, qui se propage. L’histoire écrite à Montpellier continue désormais de s’inventer ailleurs, portée par la force du partage et l’élan solidaire d’une médecine qui ne se fixe aucune frontière.