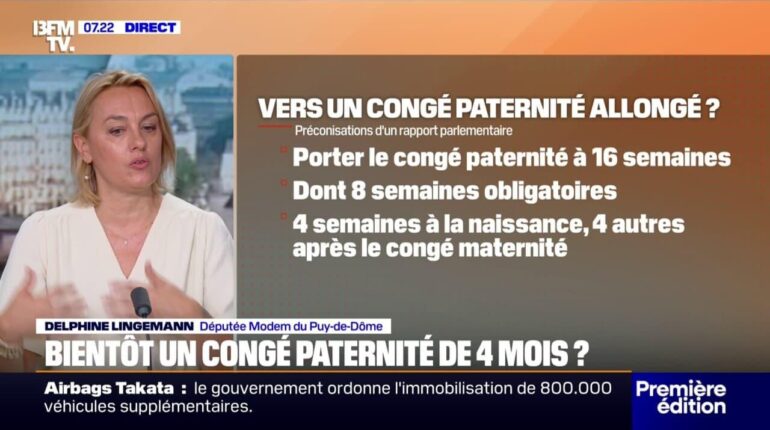

📌 Delphine Lingemann déclare : « Le congé paternité devrait durer 16 semaines…

Posted 26 juin 2025 by: Admin

Un Rapport Historique Pour Révolutionner La Paternité En France

Dans la continuité des débats sur l’égalité parentale, un rapport parlementaire inédit vient bousculer les lignes de la politique familiale française. Rédigé à quatre mains par Delphine Lingemann (MoDem) et Sarah Legrain (LFI), ce document propose une mesure forte : porter le congé paternité à 16 semaines, soit 4 mois, pour l’aligner sur la durée actuelle du congé maternité. Une recommandation qui fait écho à une conviction centrale exprimée dans le rapport : « Les papas ne sont pas assez associés à la paternité ». Cette phrase, à la fois constat et appel à l’action, résume l’esprit de la démarche.

Jusqu’à présent, la France s’est distinguée par une évolution progressive de ses politiques familiales, mais sans jamais oser un tel pas vers la parité. L’idée d’accorder aux pères le même temps de présence auprès du nouveau-né que celui accordé aux mères marque une rupture profonde avec les habitudes institutionnelles. Elle s’inscrit dans une volonté de repenser la place du père dès les premiers mois de vie de l’enfant, en reconnaissant la nécessité de son implication au cœur de la famille.

L’audace de cette proposition ne tient pas seulement dans le chiffre : elle traduit une ambition de transformer en profondeur la vision de la paternité dans la société française. Face à des attentes croissantes et à la demande de nombreux pères d’être davantage présents, le rapport Lingemann-Legrain met en avant une approche égalitaire et moderne des droits parentaux. Il s’appuie sur une analyse minutieuse des inégalités persistantes et met en lumière le besoin urgent d’adapter la législation aux réalités familiales contemporaines.

En ouvrant la voie à un congé paternité de même durée que celui des mères, le rapport ne se contente pas de proposer une mesure symbolique : il engage la société sur la voie d’un rééquilibrage profond des rôles parentaux. Reste à comprendre, cependant, comment ce projet s’inscrit dans le contexte actuel et quelles limites il cherche à dépasser.

Actuellement, Un Congé Paternité Sous-Dimensionné

À la lumière de cette ambition affichée de modernisation, force est de constater que la réalité du congé paternité en France demeure largement en retrait. Aujourd’hui, ce droit se limite à 25 jours calendaires, dont seulement 7 sont obligatoires. Un chiffre qui tranche nettement avec les 16 semaines accordées aux mères, mettant en évidence un écart criant entre les deux dispositifs. Dans les faits, la plupart des pères doivent donc reprendre le travail moins d’un mois après la naissance de leur enfant, alors même que la période postnatale réclame une présence accrue et un engagement profond aux côtés du nouveau-né.

Cette disparité structurelle ne se reflète pas uniquement dans la durée du congé : elle se manifeste également dans son appropriation par les bénéficiaires. Selon les données du rapport, seuls 38 % des pères ont effectivement pris leur congé paternité en 2021. Ce chiffre interpelle. Pourquoi une telle sous-utilisation ? Plusieurs facteurs entrent en jeu : pression professionnelle, manque d’information, ou encore persistance de stéréotypes sociaux qui continuent d’associer la parentalité principalement à la mère. Le constat est sans appel : « le système actuel ne permet pas aux pères de s’investir pleinement dès les premiers jours de la vie de leur enfant », souligne le rapport.

Le faible taux de recours à ce congé révèle ainsi un double problème : d’une part, une offre institutionnelle insuffisante ; d’autre part, une culture d’entreprise et une organisation du travail encore peu favorables à l’implication des pères. Pour beaucoup, prendre leur congé paternité demeure un luxe difficilement accessible, surtout dans les secteurs où la pression hiérarchique est forte. Le rapport Lingemann-Legrain insiste sur la nécessité de dépasser cette logique, afin d’accompagner l’évolution des mentalités et des attentes sociétales.

Face à ce constat de sous-dimensionnement, la proposition d’allonger le congé paternité à 16 semaines apparaît non seulement comme une mesure de justice, mais aussi comme une réponse aux aspirations d’une nouvelle génération de pères désireux de s’impliquer davantage. Cette mutation, déjà amorcée dans d’autres pays européens, questionne en profondeur la manière dont la société française entend répartir les responsabilités parentales.

Les Arguments En Faveur D’Une Réforme Égalitaire

Au regard de cette réalité encore très inégale, le rapport Lingemann-Legrain avance des arguments puissants en faveur d’une réforme ambitieuse. Répartir plus équitablement les responsabilités familiales n’est pas seulement une question de droits : c’est aussi un enjeu de société. Selon une enquête citée dans le rapport, 70 % des pères souhaitent s’impliquer davantage dans la vie de leur enfant. Ce chiffre, loin d’être anecdotique, traduit une aspiration profonde à transformer les modèles familiaux traditionnels. La volonté des hommes de prendre toute leur place dès la naissance ne cesse de grandir, bousculant les stéréotypes et les habitudes installées.

Ce désir d’implication accrue s’accompagne de bénéfices concrets pour le développement affectif et émotionnel des enfants. Plusieurs études soulignent que la présence active du père dans les premières semaines favorise l’attachement, stimule l’éveil et renforce la sécurité affective. « Il ne s’agit pas d’un simple confort, mais d’un facteur essentiel pour l’équilibre familial », rappelle le rapport. Rendre possible un congé paternité de 16 semaines, c’est donc offrir à chaque enfant la chance de grandir avec des repères parentaux partagés, dès le début de la vie.

Mais l’impact d’une telle réforme ne se limite pas à la sphère domestique. Elle touche aussi à la carrière professionnelle des mères. Aujourd’hui encore, le poids de la parentalité pèse disproportionnellement sur les femmes, qui interrompent plus souvent leur activité ou voient leur progression freinée à la naissance d’un enfant. Un congé paternité renforcé permettrait de rééquilibrer la donne : en normalisant l’absence des pères, il contribue à lever les freins à l’embauche ou à la promotion des jeunes mères. Le rapport insiste sur ce levier d’égalité, soulignant qu’« une répartition plus juste du temps parental bénéficie à toute la société ».

Ainsi, l’allongement du congé paternité apparaît comme une réponse à la fois pragmatique et porteuse de changement. Il s’inscrit dans une dynamique où l’urgence sociale rejoint les aspirations individuelles, dessinant les contours d’une parentalité plus solidaire et équilibrée. Reste à savoir si la société française est prête à franchir ce cap et à lever les obstacles qui freinent encore la pleine reconnaissance du rôle des pères.

Des Obstacles À Surmonter Pour Concrétiser Le Projet

Si la volonté de bâtir une parentalité plus égalitaire s’affirme, la réalité du terrain révèle des résistances tenaces. L’une des principales difficultés concerne la position des employeurs. Pour nombre d’entreprises, l’idée d’un congé paternité allongé se heurte à la crainte de coûts supplémentaires et d’une désorganisation des équipes. Comme le souligne le rapport, « l’implication accrue des pères nécessite un accompagnement des acteurs économiques » pour éviter que la réforme ne se traduise par des tensions dans le monde du travail.

À cette réserve s’ajoute la question du financement. Étendre le congé paternité à seize semaines suppose un investissement public conséquent. Qui doit porter cette charge ? L’État, les entreprises, ou un partage entre les deux ? Le débat reste ouvert, d’autant plus que la France traverse une période de contraintes budgétaires. Pourtant, les rapporteurs insistent : l’enjeu est suffisamment structurant pour justifier un effort collectif, à la hauteur des bénéfices attendus pour la société.

Face à ces défis, certains modèles étrangers offrent des pistes inspirantes. Le rapport cite notamment la Suède, souvent présentée comme une référence : là-bas, le congé parental s’étend à 480 jours partageables entre les deux parents. Ce système, qui combine flexibilité et incitation à l’équité, a permis d’ancrer la présence du père dans la sphère familiale et de réduire les inégalités de genre. Toutefois, transposer ce modèle en France impose de repenser nos habitudes culturelles et le fonctionnement de notre protection sociale.

Reste la question, plus diffuse mais tout aussi déterminante, des mentalités. Les stéréotypes liés à la paternité persistent, freinant parfois les initiatives individuelles. Pour que la réforme aboutisse, il faudra non seulement lever les obstacles matériels, mais aussi encourager un changement de regard sur la place du père. C’est à ce prix que l’allongement du congé paternité pourra devenir une réalité concrète et partagée. Dans ce contexte, l’expérience des pays nordiques nourrit la réflexion et invite à envisager de nouvelles pistes d’évolution.